¿Sabías que las pulperías tenían un papel enorme en las migraciones de antaño? Estos rincones rústicos no solo eran lugares para comprar tus provisiones diarias, ¡eran auténticos centros de comunidad y cultura!

Imagínate: llegabas a un nuevo país, sin conocer a nadie y con todo un mundo por delante. ¿Dónde encontrabas comida, un lugar para charlar o simplemente sentirte como en casa? Las pulperías eran la respuesta. Aquí, los inmigrantes encontraban más que solo provisiones; encontraban un lugar donde compartir historias, recordar su tierra natal y hacer nuevos amigos.

Las pulperías eran mucho más que simples tiendas. En zonas rurales, eran un oasis donde la gente podía reunirse, intercambiar consejos sobre la vida en Argentina y mantener viva su cultura, todo mientras disfrutaban de un mate bien calentito o una buena copa de vino. Y las pulperías también ofrecían servicios esenciales, como envíos de dinero, correos y hasta noticias del mundo exterior.

En síntesis, las pulperías Latinoamericanas (por ejemplo en la Argentina, que recibió un gran número de inmigrantes) eran el corazón de la comunidad, donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Exploremos cómo funcionaban y qué ofrecían a sus comunidades.

¿Qué es una Pulpería?

Las pulperías son algo así como los antepasados de los supermercados y los cafés modernos.

Imagina un lugar rústico, acogedor y lleno de vida donde puedes encontrar de todo, desde alimentos básicos hasta bebidas y productos de primera necesidad. Pero aquí viene lo interesante: las pulperías no eran solo tiendas, ¡eran verdaderos centros sociales!

Básicamente, una pulpería es un lugar donde convergen la vida cotidiana, la amistad y la cultura, creando un ambiente único y entrañable que forma parte importante de la historia y la identidad argentina.

¿Cómo Era Una Pulpería del Siglo XIX?

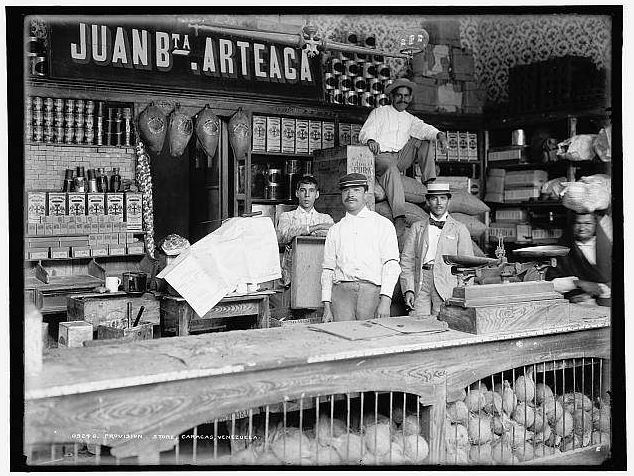

Imagina una pulpería del siglo XIX como un refugio rústico y acogedor en medio del bullicio de la vida cotidiana. En el exterior, verías una fachada de madera desgastada por el tiempo, con un cartel colgando que anuncia el nombre del establecimiento. Al entrar, serías recibido por el aroma de la madera envejecida y el sonido de las conversaciones animadas.

El interior sería cálido y lleno de vida, con estantes de madera repletos de productos básicos como harina, azúcar, café y yerba mate. También verías botellas de vino y licores alineadas detrás del mostrador, junto con sacos de granos y barriles de cerveza. La luz tenue de las lámparas de aceite o las velas crearía una atmósfera acogedora y nostálgica.

En un rincón, podrías encontrar una mesa grande rodeada de sillas donde los clientes se reúnen para charlar y jugar a las cartas. Quizás escucharías a un grupo de hombres intercambiando historias sobre sus aventuras o discutiendo los últimos acontecimientos políticos. En otro rincón, una familia compartiría una comida casera mientras los niños jugaban cerca.

El pulpero, el dueño del establecimiento, sería el alma del lugar, saludando a los clientes con una sonrisa y conocimiento de cada uno de ellos. Además de vender productos, el pulpero también actuaría como una especie de consejero y confidente, escuchando las preocupaciones y alegrías de la comunidad y ofreciendo su sabiduría cuando fuera necesario.

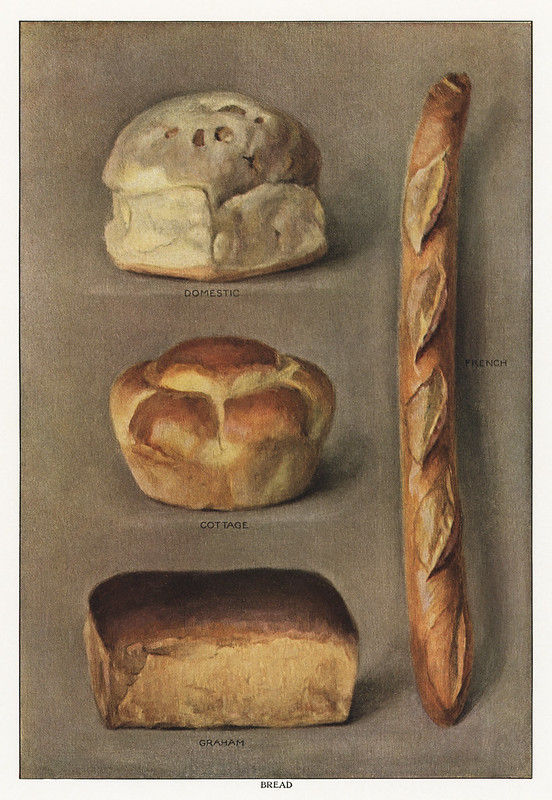

¿Qué Tipos de Productos se Vendían en Una Pulperia?

En una pulpería del siglo XIX, se podían encontrar una amplia variedad de productos que abastecían las necesidades básicas de la comunidad. Algunos de los productos más comunes que se vendían incluían:

Alimentos básicos: Harina, azúcar, arroz, café, yerba mate, sal, aceite y vinagre eran elementos esenciales que se encontraban en las estanterías de la pulpería.

Bebidas: Además del agua, las pulperías ofrecían una variedad de bebidas, como vino, cerveza, aguardiente y licores locales.

Productos frescos: Dependiendo de la ubicación de la pulpería, también podían venderse productos frescos como frutas, verduras, huevos y lácteos.

Tabaco y productos relacionados: Los productos relacionados con el tabaco, como cigarros, tabaco para pipa y papel para armar cigarrillos, eran populares entre los clientes de la pulpería.

Artículos de tocador y domésticos: Jabón, velas, fósforos, cerillas y otros productos de limpieza y cuidado personal también podían encontrarse en las pulperías.

Utensilios básicos: Ollas, sartenes, cucharas, tenedores y otros utensilios de cocina básicos podían estar disponibles para la venta.

¿Aún Existen Las Pulperías?

¡Sí! En muchos lugares aún existen pulperías. Aunque ya no son tan comunes como en el pasado, todavía puedes encontrar algunas de estas tiendas tradicionales en áreas rurales y en ciertas zonas urbanas.

A menudo, las pulperías modernas conservan el encanto y la esencia de las antiguas, ofreciendo una variedad de productos básicos y actuando como puntos de encuentro para la comunidad local. Si visitas Argentina, ¡no dudes en buscar una pulpería para experimentar un pedacito de su historia y cultura!