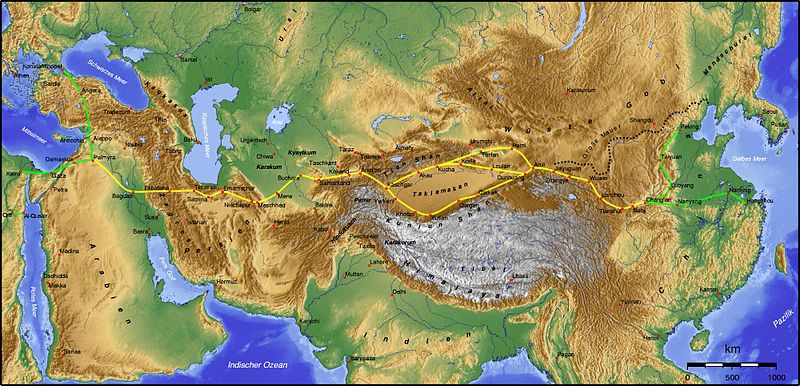

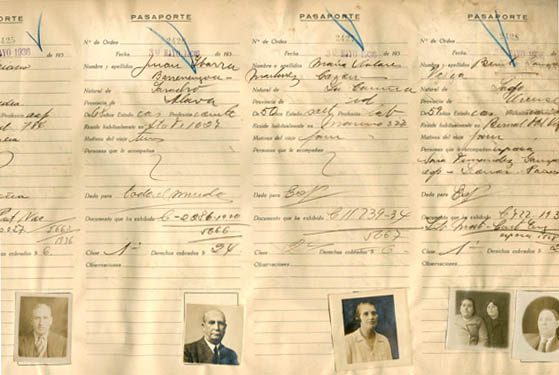

Durante los siglos XIX y XX, la inmigración hacia Latinoamérica fue masiva, con miles de personas que buscaban nuevas oportunidades en un continente en crecimiento.

Los inmigrantes, provenientes principalmente de Europa, pero también de Asia y Medio Oriente, aportaron sus habilidades y conocimientos a sus nuevos países de residencia, desarrollando ocupaciones que les permitieran integrarse y prosperar en una tierra nueva. Veamos las profesiones más comunes para inmigrantes (hombres y mujeres) en Latinoamérica durante ese período.

Profesiones Comunes para Inmigrantes Hombres

-

Agricultores y Ganaderos

Muchos inmigrantes, especialmente aquellos provenientes de Italia, España y Alemania, llegaron a Latinoamérica con conocimientos agrícolas. Se asentaron en regiones rurales y contribuyeron al desarrollo de la agricultura y la ganadería. En países como Argentina, Brasil y Chile, los inmigrantes europeos fueron fundamentales para el crecimiento de la producción agrícola. -

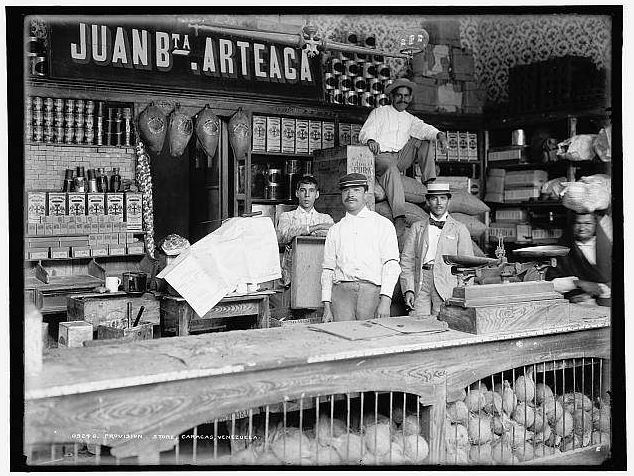

Comerciantes y Tenderos

La apertura de pequeñas tiendas y negocios fue una actividad común entre los inmigrantes, en particular para aquellos de origen italiano, español y judío. Los comerciantes ofrecían desde alimentos y productos importados hasta bienes de primera necesidad. En muchas ciudades latinoamericanas, los inmigrantes construyeron redes comerciales familiares que prosperaron y se expandieron. -

Artesanos y Carpinteros

Con habilidades que incluían la carpintería, la herrería y la fabricación de muebles, muchos inmigrantes de origen europeo y árabe encontraron empleo en el sector de la artesanía. Sus conocimientos en técnicas de construcción y fabricación ayudaron al desarrollo de oficios que eran esenciales para el crecimiento de las ciudades. -

Mineros

En países como Chile, Perú y México, donde la minería era una industria en auge, muchos inmigrantes se convirtieron en mineros. Especialmente en el caso de inmigrantes provenientes de regiones montañosas de Europa, estos hombres estaban acostumbrados al trabajo en condiciones difíciles y contribuyeron enormemente a la extracción de minerales como el cobre, la plata y el estaño. -

Trabajadores de la Construcción

La expansión urbana y la construcción de infraestructura en Latinoamérica atrajeron a muchos inmigrantes que buscaban empleo en este sector. Españoles, italianos y portugueses trabajaron en la construcción de edificios, carreteras y puertos, contribuyendo al crecimiento físico y estructural de las ciudades. -

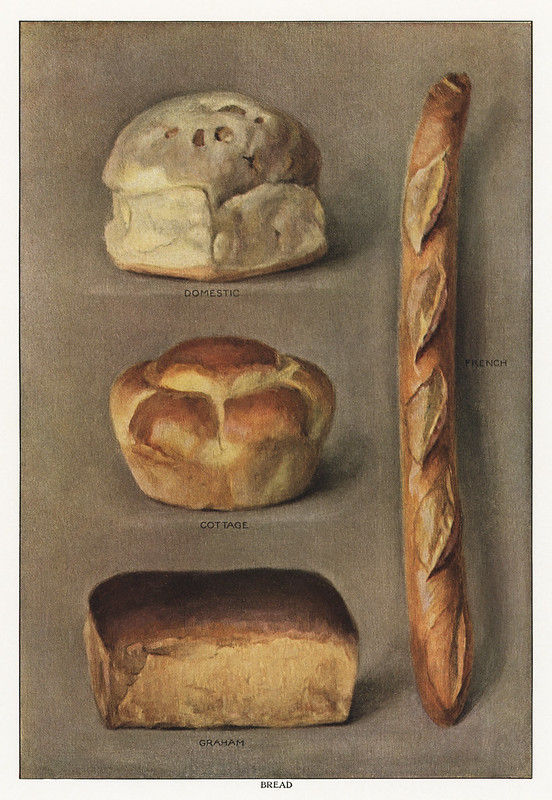

Panaderos

Muchos inmigrantes, en especial italianos, alemanes y franceses, trajeron sus tradiciones de panadería y repostería a Latinoamérica. Abrieron panaderías y pastelerías, que rápidamente se convirtieron en negocios familiares y pilares de la comunidad. La influencia de estos panaderos inmigrantes aún se percibe en las costumbres culinarias de muchos países latinoamericanos.

Profesiones Comunes para Inmigrantes Mujeres

-

Costureras y Modistas

La costura y la confección de ropa fueron trabajos comunes entre las inmigrantes, en especial aquellas provenientes de Europa. Las costureras y modistas eran esenciales para la confección de prendas a medida y también para la reparación de ropa. En muchos casos, trabajaban en talleres o desde sus hogares, y algunas llegaban a abrir sus propias tiendas de costura. -

Empleadas Domésticas

Para muchas mujeres inmigrantes, trabajar en el servicio doméstico fue una de las pocas oportunidades disponibles. Trabajaban en las casas de familias locales como cocineras, niñeras y encargadas de la limpieza. Este trabajo era común entre mujeres italianas, españolas y, en países como Brasil y Argentina, entre inmigrantes de origen polaco y ruso. -

Enfermeras

Con el crecimiento de las ciudades y la modernización de los sistemas de salud, las inmigrantes encontraron oportunidades en el sector de la salud como enfermeras. Esta profesión era común entre mujeres europeas y, en algunos casos, asiáticas. Las enfermeras inmigrantes fueron esenciales para el desarrollo de hospitales y clínicas en Latinoamérica, especialmente en áreas urbanas. -

Maestras

La educación fue una de las áreas en las que las mujeres inmigrantes lograron abrirse camino. Muchas mujeres, en especial de origen europeo, llegaron con cierto nivel de educación formal y comenzaron a trabajar como maestras en escuelas locales. En países como Argentina, donde se impulsó una política de alfabetización, estas mujeres desempeñaron un papel fundamental en la educación de las nuevas generaciones. -

Vendedoras Ambulantes y en Mercados

Al igual que los hombres inmigrantes, muchas mujeres encontraron oportunidades en el comercio informal, vendiendo alimentos, ropa o productos elaborados en sus hogares. Las vendedoras ambulantes y de mercados eran comunes entre inmigrantes italianas, españolas y árabes, quienes veían en el comercio una forma de contribuir a la economía familiar. -

Lavanderas

Trabajar como lavandera fue una de las profesiones más comunes para las mujeres inmigrantes con menos recursos. Las lavanderas se encargaban de lavar la ropa de las familias locales, una tarea ardua pero necesaria en una época en la que las facilidades para lavar ropa eran escasas. Esta profesión era común entre mujeres de origen italiano, polaco y, en algunos casos, africano en países como Brasil y Cuba.

La Importancia de las Profesiones para la Integración y el Progreso

Las profesiones desempeñadas por los inmigrantes en Latinoamérica no solo les permitieron construir una nueva vida en el continente, sino que también contribuyeron al desarrollo económico, social y cultural de sus países de acogida. Los inmigrantes aportaron habilidades y conocimientos que no solo beneficiaron a sus familias, sino que también enriquecieron las comunidades y promovieron la diversidad en las ciudades y regiones donde se asentaron.

Además, muchas de estas profesiones se convirtieron en negocios familiares que perduraron a lo largo de las generaciones, permitiendo a los descendientes de inmigrantes integrarse plenamente en la sociedad y preservar, al mismo tiempo, sus tradiciones y herencias culturales.