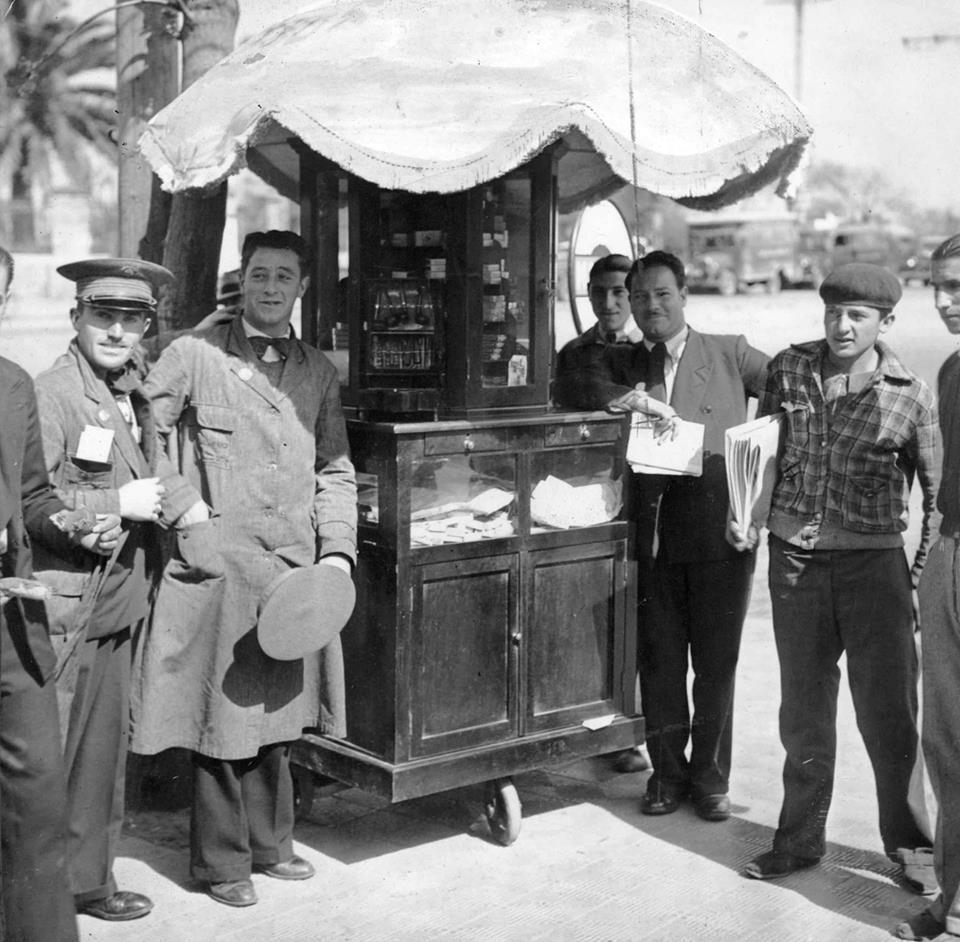

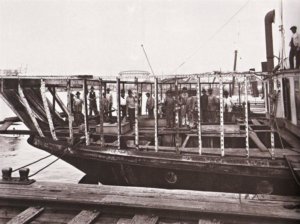

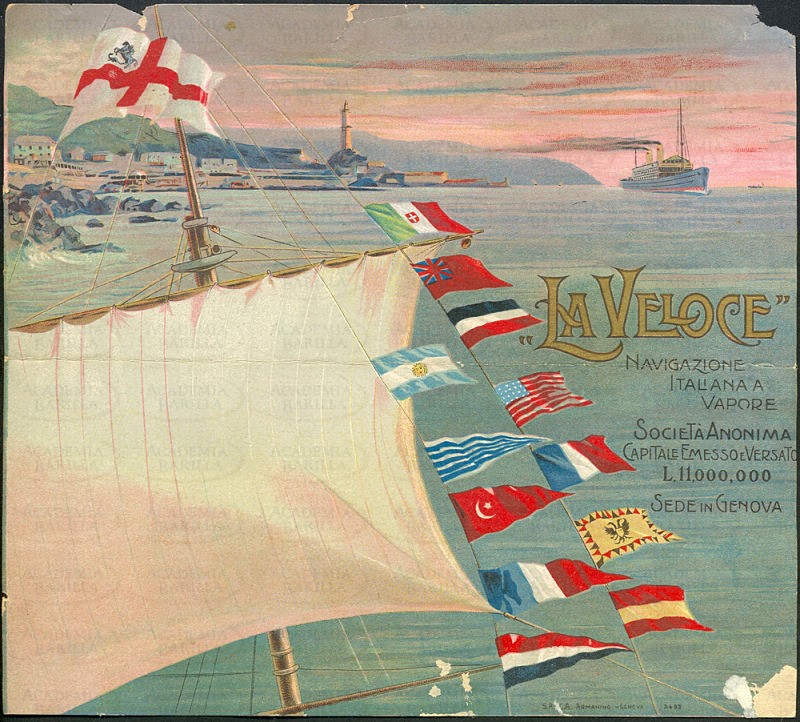

Si tu familia emigró desde Italia hacia Sudamérica, es muy probable que algunos de los miembros lo hayan hecho en uno de los barcos de La Veloce. La compañía contaba, en 1884, con una flota de 83 embarcaciones. Este número no hizo sino crecer a medida que se fueron abriendo nuevas rutas desde el Mediterráneo en dirección al sur.

La Veloce había comenzado como una línea de barcos a vapor de dos chimeneas (y construidos casi enteramente en madera) creada por Giovanni Lavarello. Entonces era llamada la “Sociedad de Navegación G. B. Lavarello & Co.” y hacía viajes entre Italia y América del Sur. Cuando Giovanni se unió con su hermano en 1884 nació La Veloce, esta vez con una flota de barcos a vapor modernos y rápidos que alcanzaban los 16 nudos de velocidad – de allí el nombre!

La etapa de La Veloce bajo el control de los hermanos Lavarello incluyó acuerdos de tala mayor: se destacan no sólo el transporte de mercancías y emigrantes entre America y Europa (se cree que sumando todos los barcos y viajes de La Veloce se habrían transportado unos 30 millones de personas en casi medio siglo,) sino también el de correos. La sociedad incluso ganó una licitación para llevar correo de Buenos Aires a Italia, y tenían hasta matasellos propio!

A partir de 1889 bancos alemanes comenzaron a adquirir acciones en la compañía, y hacia 1899 habían ganado una participación mayoritaria. La firma de los fundadores originales (Fratelli Lavarello) fue asumida junto con su flota en 1891. Hacia 1900, bancos italianos y la Navigazione Generale Italiana (N.G.I) compraron accionistas alemanes y en 1901 la compañía pasó a estar efectivamente controlada por ellos.

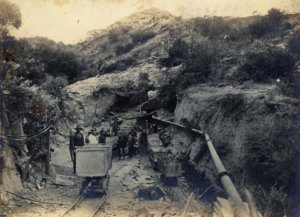

En 1892, 43.000 emigrantes italianos habían partido hacia América del Norte, mientras que en 1901 el total aumentó a 125.000. Por lo que no debería sorprendernos que La Veloce iniciara un servicio desde Génova y Nápoles a Nueva York (la primera partida fue el 15 de marzo de 1901, con la embarcación Duchessa di Genova).

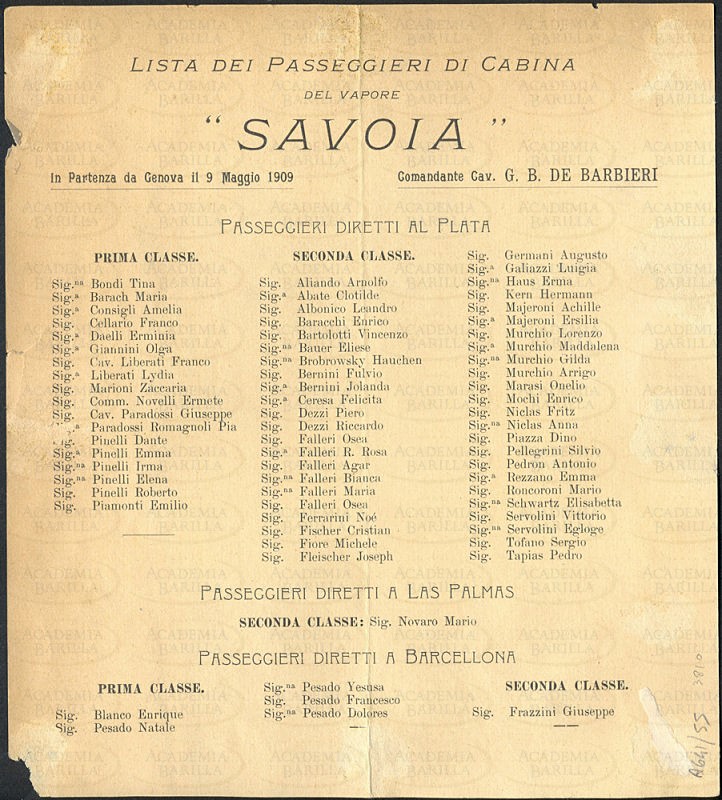

El Savoia era el vapor sobresaliente de la Compañía (y el que la mayoría de mi familia utilizó!) y con apoyo de tres nuevas adquisiciones (el Italia, el Argentina y el Brasile) quedaron los cuatro en el servicio a Sudamérica hasta 1912 (un quinto gran barco, el Venezuela, quedó destruido luego de encallar en las proximidades del puerto de Marsella.)

Se conserva un menú de las comidas disponibles para los pasajeros de 1ª Clase (cortesía Familia Lavarello):

- Sopa de verduras

- Minestrone (sopa italiana elaborada con legumbres, verduras y tocino)

- Entremeses

- Pescado frito

- Marinada a la jardinera (el corte jardinera es muy similar a la juliana, variando el tamaño)

- Canalones a la napolitana (salsa de tomate y queso)

- Pavo asado a la antigua

- Postres y café

- Vino dulce de Miertiola.

(Si te interesa saber más sobre la comida a bordo de barcos en los siglos XIX y XX, recomendamos el sitio Academia Barilla)

En Diciembre de 1908 la ciudad de Messina en Sicilia sufrió un violento terremoto que provocó la muerte de miles de sus habitantes y dejo a casi todos los sobrevivientes sin techo. La Veloce colocó tres navios a disposicion de las autoridades: los Nord America, Savoia y Citta di Napoli para que sirviesen como bases de emergencia, alojando a miles de refugiados. Las tres naves fueron enviadas a Messina como buques de alojamiento para sobrevivientes del terremoto. El Nord America fue posteriormente empleado como vapor de carga, y el 5 de diciembre de 1910, en viaje de regreso desde Buenos Aires con una carga de caballos, encalló en la costa de Marruecos (luego fue reflotado y remolcado a Génova, llevado al amarre por un tiempo y desguazado).

El 13 de junio de 1910 con la aprobación de la ley sobre los convenios marítimos se constituyó la Sociedad Nacional de los Servicios Marítimos, a los cuales la N.G.I. cedió gran parte de su flota dejando de gestionar la red de trayectos subvencionados en el Mediterráneo. Este sector de tráfico quedó enteramente para la Sociedad Nacional Servicios Marítimos, concentrando sus intereses sobre las rutas hacia las Américas y manteniendo en línea solamente 19 barcos.

El nombre oficial se convirtió en La Veloce Navigazione Italiana a Vapore. La Veloce fue absorbida por la N.G.I en 1924 y liquidada como una compañía separada.

Listado de rutas según el año:

- 1883 – 1924: Génova / Nápoles / Palermo – Las Palmas – Sudamérica

- 1901 – 1922: Génova / Nápoles / Palermo – New York / Philadelphia

Algunos servicios a New Orleans y América Central.

Listado de embarcaciones de La Veloce:

| Embarcación | Construido | Años en Servicio | Peso (Toneladas) |

| Albaro | 1890 | 1920 comprado a T. Camanel, Genoa, 1924 vendido a Chile, rebautizado Luisa. | 2,850 |

| America | 1909 | 1912 vendido a Navigazione Generale Italiana. | 8,996 |

| Argentina | 1905 | 1913 rebautizado Brasile, 1914 vendido a Italia Line. | 4,985 |

| Bologna | 1905 | 1913 comprado a Navigazione Generale Italiana, 1924 adquirido por NGI, 1928 desguazado. | 4,680 |

| Brasile (1) | 1905 | 1912 vendido a French Line rebautizado Venezuela. | 5,026 |

| Brasile (2) | ver Argentina | ||

| Calabria | 1876 | ex-Princess Royal, 1901 comprado a Langland & Sons, Glasgow rebautizado Calabria, 1905 vendido a NGI. | 946 |

| Centro America | 1897 | 1908 vendido a Navigazione Generale Italiana rebautizado Solunto. | 3,474 |

| Citta di Genova (1) | ver Matteo Bruzzi. | ||

| Citta di Genova (2) | 1889 | 1891 comprado a F.Lavarello, 1898 vendido a Soc.Generale de Transports Maritimes, Marseilles rebautizado Savoie. | 1,936 |

| Citta di Milano | 1897 | 1914 vendido a Sitmar, línea rebautizada Albania. | 4,041 |

| Citta di Napoli | ver Vittoria (2) | ||

| Citta di Reggio | 1888 | 1905 alquilado a G.Bertollo, Genoa por 2 viajes. | 2,733 |

| Citta di Torino | 1898 | 1914 vendido a Sitmar Line rebautizado Constantinopoli. | 4,041 |

| Dalmazia | 1920 | Iniciado como War Picture, completado como Dalmazia, 1925 vendido a Parodi, Genoa. | 6,468 |

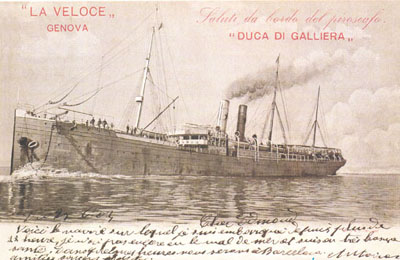

| Duca di Galliera | 1883 | ex-Oaxaca, 1887 comprado a Cia Trasatlantica Mexicana rebautizado Duca di Galliera, 1906 desguazado. | 4,304 |

| Duca di Genova | 1907 | 1912 comprado a Navigazione Generale Italiana, 1914 devuelto a NGI, 1918 atacado por torpedos y hundido por U.64 en la costa francesa. | 7,893 |

| Duchessa di Genova | 1884 | ex-Mexico, 1887 comprado a Cia Trasatlantica Mexicana rebautizado Duchessa di Genoa, 1906 desguazado. | 4,304 |

| Etruria | 1893 | ex-Halifax City, 1900 comprado a Furness Withy rebautizado Etruria, 1903 asumido por NGI. | 2,141 |

| Europa (1) | 1872 | 1884 transferido de M.Bruzzo & Co, 1893 desguazado. | 2,226 |

| Europa (2) | 1907 | 1922 transferido a Navigazione Generale Italiana. | 7,870 |

| Italia | 1905 | 1912 vendido a Navigazione Generale Italiana. | 5,018 |

| Las Palmas | 1886 | ex- Giovanni Battista Lavarello, 1891 comprado a F.Lavarello rebautizado Las Palmas, 1905 vendido to Navigazione Generale Italiana rebautizado Ionio. | 1,861 |

| Liguria | 1901 | 1909 alquilado de Navigazione Generale Italiana por 2 viajes. | 4,865 |

| Lombardia | 1901 | 1909 alquilado de Navigazione Generale Italiana por 2 viajes. | 4,815 |

| Matteo Bruzzi | 1882 | ex-Golconde, 1883 comprado a Cie. Fraissinet by M. Bruzzi rebautizado Matteo Bruzzi, 1884 incorporado a la Veloce 1899 rebautizado Citta di Genova, 1907 desguazado. | 3,919 |

| Montevideo | 1869 | ex-Citta di Napoli, 1891 comprado a F.Lavarello rebautizado Montevideo, 1899 desguazado luego de encallar en el Río de La Plata. | 3,142 |

| Napoli | 1870 | ex-Colombo, 1884 transferido de M.Bruzzo & Co rebautizado Napoli, 1893 abandonado en la costa de Brasil y hundido. | 2,009 |

| Nord America | 1882 | ex-Stirling Castle, 1883 comprado por M.Bruzzo a Thos.Skinner & Co, London rebautizado Nord America Stirling Castle. 1888 Transferido a La Veloce rebautizado Nord America. 1909 se convirtió en buque de carga. 1911 desechado luego de sufrir daño en Marruecos. | 4,826 |

| Oceania | 1909 | 1912 rebautizado Stampalia, 1915 utilizado como nave de tropas, 1916 atacado por torpedos y hundido por UB.47 en el mar Aegeo. | 8,999 |

| Piemonte | 1895 | ex-St. John City, 1899 comprado a Furness Withy rebautizado Piemonte, 1903 asumido por NGI. | 2,153 |

| Rio de Janeiro | 1888 | ex-Adelaide Lavarello, 1891 comprado a F.Lavarello rebautizado Rio de Janeiro, 1899 vendido a Soc.Gen.de Transp.Mar, Marseilles rebautizado Alsace. | 1,916 |

| Rosario | 1887 | 1891 comprado a F.Lavarello, 1898 vendido a Cie. Mixte, Marseilles rebautizado Djurjura. | 1,957 |

| Savoia | 1897 | 1915 utilizado como nave de tropas, 1919 guardado, 1923 desechado. | 4,377 |

| Siena | 1905 | 1913 comprado a Navigazione Generale Italiana, 1916 atacado y hundido por U.35 en el Golfo de Lyon; 46 vidas perdidas. | 4,553 |

| Stampalia | ver Oceania. | ||

| Sud America (1) | 1872 | 1884 transferido de M.Bruzzo & Co. 1888 hundido en colisión con s/s FRANCE (SGTM) en Las Palmas; 87 vidas perdidas. | 2,246 |

| Sud America (2) | 1868 | ex-Mentana, 1891 comprado a F.Lavarello rebautizado Sud America, 1901 desguazado. | 3,158 |

| Umbria | 1901 | 1912 comprado a Navigazione Generale Italiana, 1913 vendido a Italia Line rebautizado San Paulo. | 5,020 |

| Venezuela (1) | 1898 | 1908 vendido a Navigazione Generale Italiana. | 3,379 |

| Venezuela (2) | 1904 | ex-Caserta, 1923 comprado a Navigazione Generale Italiana rebautizado Venezuela, 1924 asumido por NGI, 1928 desguazado. | 6,847 |

| Vittoria (1) | 1883 | ex-Tamaulipas, 1887 comprado a Cia Trasatlantica Mexicana rebautizado Vittoria, 1899 incendiado en el mar, varado en Alicante, llevado a Italia y desguazado. | 4,290 |

| Vittoria (2) | 1871 | ex-Maasdam, 1902 comprado a Holland America Line rebautizado Vittoria, 1902 rebautizado Citta di Napoli, 1910 desguazado. | 4,020 |

| Vittorio Veneto | 1918 | ex-War Joy, 1919 comprado a The Shipping Controller, London rebautizado Vittorio Veneto, 1924 asumido por NGI por dos viajes completos. | 2,833 |